»Nein, ich hatte nie Sex mit Monica Lewinsky.« Diesen Satz wiederholte der frühere Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Bill Clinton, Ende der 1990er dermaßen überzeugt, dass man davon ausgehen muss, seine Definition von Sex habe nicht weiter gereicht als von Geschlechtsverkehr bis zum Geschlechtsverkehr.

Dabei ist Sex so viel mehr als Koitus! Küssen, Spüren, Genießen, Riechen, Streicheln, Nähe, Liebe, Wärme und, und, und gehören dazu, genauso wie selbstverständlich auch Blowjob und Cunnilingus.

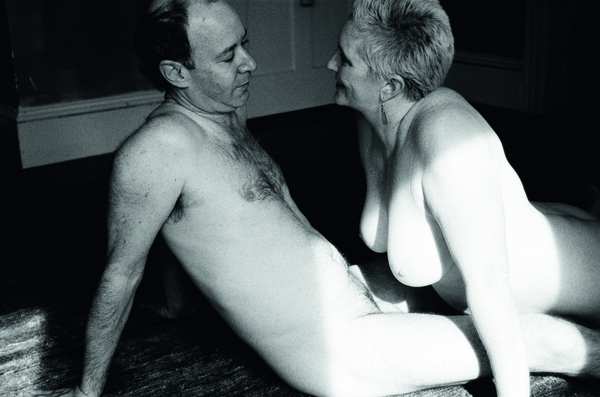

Es gibt 60-Jährige, die weitaus agiler und sexhungriger sind als so mancher 30-Jährige. Kein Wunder, denn wenn der quirlige Mann mit den sechs Jahrzehnten Lebenserfahrung frisch verliebt ist, hat er schon rein statistisch deutlich häufiger Sex als ein alleinstehender junger Mann.

![2014-11-06-Nr.2_MML_MarleneMarino_Presse009_neu.jpg]()

Mit zwanzig erscheint es kaum vorstellbar, jemals Sex mit einem 45- jährigen Partner zu haben. Irgendwann aber ist es auf einmal doch passiert, weil man selbst diese Altersgrenze überschritten hat.

Noch vor 50 Jahren galt man mit vierzig als überreif, weil dann der körper- liche Verfall einsetzt. Hormonschwankungen, Menopause, Sinnkrise bedeuteten ganz sicher: kein Sex mehr.

Heute zählen auch 50- oder 60-Jährige in dieser Hinsicht noch immer nicht zum alten Eisen, Tendenz steigend. Sex ist nicht mehr nur jungen Menschen mit knackigen Körpern vorbehalten. Bis zum 60. Lebensjahr haben etwa 90 Prozent der Menschen Sex. Danach fällt die Zahl der Praktizierenden allmählich ab, besonders rapide allerdings erst nach Überschreiten der siebzig.

Was bedeutet das jedoch konkret für jeden Einzelnen? Und was ist grundsätzlich los im Körper?

Mediziner erklären, sowohl die sexuelle Ansprechbarkeit als auch die Reaktionsfähigkeit nähmen ab, während Erregungs- und Orgasmusfähigkeit, Lust, Wünsche und Fantasien in jedem Fall erhalten blieben.

![2014-11-06-Nr.8_MakeMorelove_RobiRodriguez_010_ICv2300.jpg]()

Das klingt zunächst trocken wissenschaftlich, macht aber gleichzeitig Hoffnung. Was die Mediziner mit Ansprechbarkeit und Reaktionsfähigkeit sexueller Art meinen, hat einfach etwas mit sexueller Erregung zu tun, und genau die kann bewusst beeinflusst werden. Das Lernen, ebenso wie das Nach- und Um-Lernen, von Sexpraktiken ist für alle nötig, ein Leben lang.

Was aber vor allem die Älteren stärker betrifft, ist das Nachlassen der »automatischen« Sexfunktion. Das hört sich danach an, als ob viele gerne wollen, aber nicht mehr so können wie früher oder wie gewünscht. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass die meisten Menschen sich nie mit ihrer Erregung und ihrem sexuellen Genuss auseinandergesetzt haben, weil von Anfang an alles von allein, jedoch sehr individuell und mehr oder weniger erfolgreich lief.

Daraus lässt sich schließen, dass bei vielen noch Potenzial schlummert, das bei altersbedingten Ausfallerscheinungen ausgeschöpft werden könnte. Tröstlich ist dabei, dass diese Vernachlässigung der Erregungsmöglichkeiten ein verbreitetes Phänomen ist und fast

jeden betrifft. Die Zauberformel heißt also: Lernen, lernen, lernen und üben, üben, üben!

Wenn auch im ersten Moment ungewohnt und ohne den erhofften Erfolg, lohnt es sich weiterzumachen. Es funktioniert genauso wie das Lernen einer Sprache oder eines Instruments: Auf einmal ist der Durchbruch da - und vor allem der Spaß! Wer sich spätestens in der zweiten Lebenshälfte eingehend und umfassend mit dem eigenen Körper und seinen Möglichkeiten auseinandersetzt, könnte auf einmal noch mehr spüren, mehr als je zuvor.

Gibt es ein "zu alt" für Sex?

Gibt es denn nun ein »zu alt« für Sex? Sollte wirklich irgendwann endgültig Schluss damit sein? Wäre das vielleicht sogar gesünder? Schließlich dauert es mit vierzig, fünfzig nach einer durchgemachten Nacht schon mal ein paar Tage, um wieder auf die Beine zu kommen.

Ist Sexualität im Alter vielleicht sogar eine Lebensbedrohung, weil dabei ein Herzinfarkt ausgelöst werden kann? Verschlimmert sich durch Sex die Arthrose?

Das Alter macht sich bei jedem Menschen ganz individuell bemerkbar, der eine sieht älter aus, ein anderer wird ständig jünger geschätzt, als er tatsächlich ist. Faltenverteilung, Grauhaarigkeit und körperliche Gebrechen sind von Mensch zu Mensch unterschiedlich ausgeprägt, und das gilt für seine sexuellen Betätigungsmöglichkeiten ganz genauso.

Und: Jeder geht anders mit dem Altern und dessen Begleiterscheinungen um. Manche unternehmen bekanntlich geradezu krampfhafte Vertuschungsversuche in Form von Kosmetik oder Schönheitschirurgie. Ein anderer Weg, der etwas mehr Erfolg verspricht, jedoch auch nur Symptome behandelt, ist Hormonsubstitution; zumindest können damit Beschwerden in und ab den Wechseljahren bei beiden Geschlechtern gelindert werden.

Wirklich erfolgreiche Mittel gegen das Altern gibt es nicht. Das mag lästig sein, aber das Älterwerden gehört zum Leben dazu, und was viele auf Teufel komm raus hinauszuzögern versuchen, bringt durchaus auch Vorteile mit sich.

Obgleich kaum jemand dem Älterwerden entspannt entgegensieht, ist es den Versuch wert, das Unvermeidliche einfach auf sich zukommen zu lassen, es anzunehmen und das Beste daraus zu machen.

![2014-11-06-Nr.11_MML_LinaScheynius_Presse005.jpg]()

Andreas Dresen, Regisseur von

Wolke 9, hat das folgendermaßen zusammengefasst:

»Früher dachte ich selber, dass im Alter alles vorbei ist, dass man dann keinen Sex mehr hat, weil das gar nicht mehr geht. Für mich war es total überraschend, Geschichten von Leuten zu hören, die mit siebzig ihre Sexualität überhaupt erst richtig entdecken, weil plötzlich der Leistungsdruck wegfällt. Denn man überträgt ja den Stress des Alltags ins Bett: Und immer muss man einen Orgasmus haben! Wenn man älter wird, nimmt man sich offensichtlich viel mehr Zeit für den Sex, es gibt mehr Zärtlichkeit. Da hat man doch direkt noch was, worauf man sich freuen kann!«

Sexualität wird in den Medien verzerrt dargestellt. Die eigene, selbst gefühlte und erlebte will nicht dazu passen. Die meisten Probleme in der Sexualität resultieren aus der Unterschiedlichkeit dieser Bilder - hier das individuelle, persönliche, dort das medial vermittelte, gesellschaftlich vorherrschende.

In der sexologischen Praxis fällt auf, dass Menschen oft eine diffuse Vorstellung von der eigenen Sexualität haben und wie ferngesteuert versuchen, den Katalog der vermeintlichen Anforderungen zu bedienen.

So halten zum Beispiel viele Frauen ihren Orgasmus bei der Selbstbefriedigung nicht für einen »richtigen« Orgasmus und behaupten: »Ich kann leider nicht kommen...«, wozu der Mann dann erklärt: »Sie ist ja frigide.« In Wirklichkeit meinen beide nur, dass ihr ein Kommen durch bloßen Geschlechtsverkehr nicht möglich ist.

Interessant ist auch die mitunter gestellte Frage: »Haben wir eigentlich guten Sex, wenn wir keine Lust auf Sadomaso haben?« Viele Männer und Frauen berichten auch, dass sie beim Sex nicht gerne ihren Körper zeigen - das Licht solle dabei lieber ausbleiben. Ob hierfür nun das Gefühl eigenen Ungenügens im Vergleich zu den medialen Vorbildern oder aber das altbekannte Paar »Schuld und Scham« die Erklärung sind, mag an dieser Stelle offenbleiben.

Fest steht, dass es zahlreiche weitere Beispiele für derartigen psychischen Druck gibt, aus dem Verunsicherung und Selbstzweifel resultieren: Entspreche ich dem gesellschaftlich vermittelten Bild? Stattdessen sollte die Frage lauten: Entspricht das Bild überhaupt den eigenen Wünschen und Bedürfnissen?

Diese Frage stellt sich aber kaum jemand, denn eigene Bedürfnisse wahrzunehmen bedarf eines Blickes nach innen, der gescheut wird. Es scheint den meisten einfacher, beim Äußerlichen zu bleiben und scheinbar das tradierte Anforderungsprofil zu bedienen, als den Spieß umzudrehen und auf die eigenen Defizite und Unzulänglichkeiten zu schauen - dann müsste man sie nämlich anpacken.

Darüber hinaus geistert ein Phänomen durch die Gesellschaft, das als

double Standard of Aging bezeichnet wird. Demzufolge gilt für weibliche Wesen das Junge, Mädchenhafte als anzustrebendes Schönheitsideal und Maß aller Dinge, maximale Halbwertszeit bis zum Stadium des Vollweibs.

Perfekt gestylt und möglichst schlank wie ein Teenager soll ihr Erscheinungsbild sein, ohne eine Spur von grauen Haaren oder Falten. Kein Wunder, dass viele Frauen unter dem Gefühl leiden, sich im Alter nicht mehr attraktiv zu fühlen.

Hingegen werden Männer entweder als junge Knaben, verantwortungsbewusste Väter im besten Alter oder Daddys mit grau melierten Schläfen als attraktiv empfunden. Oft wird sogar behauptet, sie würden mit den Jahren immer interessanter.

Es wird eben geschlechterabhängig mit zweierlei Maß gemessen: Die Frau taucht ausschließlich als Lustobjekt auf, weswegen sie nach den für sie geltenden Kriterien ab einem gewissen Alter keinen sexuellen Wert mehr habe, der Mann hingegen als sexuelle Persönlichkeit mit verschieden alten, aber immer interessanten Gesichtern.

![2014-11-06-Nr.9_MakeMorelove_RobiRodriguez_023_ICv2300.jpg]()

Jeder beginnt als Grünschnabel mit dem Sex, übt, probiert aus und findet sich peu à peu auf dem noch unbekannten Terrain zurecht. Im Laufe der Zeit werden Erfahrungen gemacht, Techniken entwickelt und verfeinert. Die Entwicklung der sexuellen Persönlichkeit geht weiter, und der tiefere Sinn der sexuellen Begegnung wird immer wichtiger.

Ist er einmal gefunden, lässt sich die Sexualität noch inniger genießen. Sexuelle Reife entsteht mit den Jahren. Also von wegen: Schluss mit Sex. »Jetzt erst recht!« lautet die Devise.

Verglichen mit den Lebensumständen vor hundert Jahren geht es der Mehrheit in unserer westlichen Gesellschaft heute gut. Medizinischer und wirtschaftlicher Fortschritt sorgen für Wohlstand. Hygiene- und Arbeitsbedingungen kosten im Allgemeinen niemanden mehr das

Leben.

In den meisten Industrieländern stieg die durchschnittliche Lebenserwartung gegenüber dem Beginn des 20. Jahrhunderts um mehr als 30 Jahre, und jedes zweite seit 2007 in Deutschland geborene Kind wird laut dem dänischen Altersforscher Kåre Christensen voraussichtlich mehr als 100 Jahre alt werden.

Wenn der Alltag sich nicht länger ums bloße Überleben, Arbeit und die Aufzucht von Nachwuchs zur eigenen Alterssicherung dreht, stehen auf den ersten Blick mehr Zeit und Mittel für alles Mögliche zur Verfügung - Zeit, die sich mit Leben und Genuss füllen lässt und in der auch Liebe und Sexualität ihren Platz haben sollten - warum denn auch nicht?

Jede und jeder sollte und kann Sex haben, solange sie und er mögen. Die Rolle, die Liebe, Erotik und Sexualität im eigenen Leben spielen sollen, muss aber jeder für sich selbst definieren. Ob es mit der körperlichen Liebe und dem Sex im Alter klappt oder nicht, wird im Wesentlichen, wie viele Untersuchungen gezeigt haben, von den Antworten auf die folgenden Fragen bestimmt:

Sind beide Partner gesund, also körperlich zur Sexualität imstande?

Es gibt altersbedingt körperliche Beeinträchtigungen, die ein Sexleben, wie man es zuvor gekannt hat, mehr oder weniger unmöglich machen. Bekannte Beispiele sind Erektionsstörungen, Gelenkprobleme wie Arthrose oder Arthritis, schwerwiegende Krankheiten, die Kräfte rauben und Operationen erfordern, oder psychische Beeinträchtigungen wie Alzheimer und Demenz.

Nicht die Krankheit selbst und deren Auswirkungen sind das Problem, sondern wie jemand damit umgeht. Gesundheit ist relativ: Was den einen stark beeinträchtigt, ist für den anderen noch lange kein Grund zur Klage.

Ist überhaupt noch ein Sexualpartner vorhanden?

So trivial es klingt, dass für Sex das Vorhandensein eines Partners von Vorteil ist, so traurig sieht oft die Realität aus, besonders für Frauen. Dem ausgeglichenen Geschlechterverhältnis steht mit fortschreitendem Alter die sehr unterschiedliche durchschnittliche Lebenserwartung von Frauen und Männern entgegen.

So kommen auf einen rüstigen Rentner um die achtzig gleich zwei Damen seines Alters. Und während Männer im Allgemeinen dazu neigen, jüngere Partnerinnen zu suchen, halten Frauen eher nach etwas älteren Männern Ausschau.

Das erklärt die Einsamkeit vieler Frauen über fünfundsechzig: 28 Prozent haben einen Ehemann. Bei den Männern dieser Altersgruppe leben noch 75 Prozent in einer Partnerschaft. Viermal so viele Frauen wie Männer über 65 Jahre sind verwitwet. Insofern ist es für ältere Frauen tatsächlich schwieriger, einen neuen Partner zu finden, als für ältere Männer.

Waren beide Partner auch in jungen Jahren gern sexuell aktiv?

Wer früher schon Spaß am Sex hatte, wird ihn nicht durch ein paar Jahre mehr auf dem Buckel verlieren. Ein guter Start ins Sexleben ist eine gesunde Basis, und das Glück, dabei auf einen ebenso unerfahrenen, aber durchaus offenen Sexualpartner getroffen zu sein, macht fortwährende Freude an der Sexualität wahrscheinlich, während schlechte Erlebnisse von Anfang an den Genuss verderben.

Sexualität und die dazugehörigen Gefühle werden durch die persönlichen Erfahrungen gelernt, positiv wie negativ. Apropos »Lernen«: Hier ist es von großer Bedeutung, ob Sexualität in der eigenen Familie als ein unverfängliches Thema behandelt wurde oder nicht.

Wer früh beigebracht bekommt, sich zu schämen, hat es später in sexueller Hinsicht schwerer -ist daran aber ganz und gar nicht selbst schuld!

Zeit für eine Ent-schuldigung

Schuld und Scham, zum Beispiel in Form eines schlechten Gewissens, weil man irgendwie etwas Verbotenes zu tun scheint, stehen noch immer vielen Menschen für ein entspanntes Sexleben im Weg.

Sei es als selbst erlebte Erziehung oder als Resultat tradierter, über Jahrhunderte weitergegebener Moralvorstellungen, die sexuellen Genuss verbieten - sie haben Einfluss auf das heutige sexuelle Denken und Handeln jedes Einzelnen.

![2014-11-06-Nr.5_MAKE_MORE_LOVE_credit_TobiasKruse_300.jpg]()

Körperfeindlichkeit gehörte lange zur gängigen Gesellschaftsmoral und geht bis heute mit einer Art inneren Zensur einher. Wie soll da entspannt gelernt werden, die eigene Lust genussvoll zu erleben, zu entwickeln und zu zeigen?

Sex ist nach wie vor ein Tabuthema. Und es ist tabu zu behaupten, dass er eines ist. Die allgegenwärtige mediale Präsenz von Sex bis hin zur Pornografie vermittelt den Eindruck, dass alle mittlerweile entspannt und frei über Sex reden könnten. Wir haben alles gesehen - aber wer traut sich, die intimen Fragen zu stellen, die ihn oder sie wirklich interessieren, und wen sollte man fragen?

Kaum einer redet über den eigenen Sex. Wir trainieren Sportarten und schalten erfahrene Trainer ein, um die besten Tipps, Tricks und Techniken zu lernen. Für jede Facette

des täglichen und nicht alltäglichen Lebens gibt es Experten und Spezialisten. Nur in der Sexualität wissen wir über grundlegende Zusammenhänge nicht Bescheid.

Dabei gibt es Menschen, die weiterhelfen können. Vor über 80 Jahren vor den Nazis aus Deutschland emigriert, trieb die Sexualwissenschaft im 20. Jahrhundert in den Vereinigten Staaten neue Blüten. Mag dieses Land auch in vieler Hinsicht verklemmt und prüde wirken, in puncto Sexualtherapie ist es uns in Deutschland um eine Nasenlänge voraus.

Inzwischen gibt es aber auch bei uns ausgebildete Sexualthera- peuten, die in vollen Praxen gute Arbeit leisten, und sogar einige, die den Mut und die Muße aufbringen, allen »Peinlichkeiten« zum Trotz mit dem Thema Sex in die Öffentlichkeit zu gehen.

Uns geht es darum, eine überfällige Diskussion anzustoßen, um mit Vorurteilen und Halbwissen aufzuräumen und vor allem dem Überfluss an pornografischen Abziehbildern eine selbsbewusste Anschauung wirklicher Sexualität entgegenzusetzen.

Unsere Hoffnung ist, dass auf diese Weise immer mehr Menschen ihre sexuelle Sprachlosigkeit überwinden können und das vorherrschende Bild von Sexualität in Frage stellen, bei sich ankommen und eigene Vorstellungen entwickeln - frei von Druck und Scham, mit Humor und Gelassenheit.

Dieses Buch soll der Scham ein Schnippchen schlagen. Jede Leserin, jeder Leser kann bei der Lektüre ganz privat über sich und die schönste Sache der Welt etwas dazulernen. Dafür braucht es keine Therapie, nur etwas Information und den Mut, bei den eigenen Empfindungen zu bleiben. Let's talk about Sex!

Dieser Beitrag ist ein Auszug aus dem Buch:

"

Make more Love. Ein Aufklärungsbuch für Erwachsene" von Ann-Marlene Henning und Anika von Keiser, gebundenes Buch, Verlag Rogner & Bernhard, ISBN-13: 9783954030705, ISBN-10: 3954030705, 22,95 Euro

![2014-11-06-MakeMoreLove_2D_300dpiCMYK.jpg]()