Anlagen für die Erzeugung von elektrischer Energie aus regenerativen Quellen, wie Sonnen- oder Windenergie, haben in den vergangenen Jahren in Deutschland vor allem dadurch einen Boom erlebt, dass die garantierten Einspeisevergütungen relativ hoch waren. Um den aktuellen Kostensteigerungen bei den Strompreisen entgegenzuwirken, werden die Einspeisevergütungen aber sukzessive abgesenkt. Dadurch steigt der Anreiz, die selbst erzeugte Energie hauptsächlich für den eigenen Bedarf zu verwenden, weil die Einspeisevergütung unter dem aktuellen Preis für den aus dem Netz bezogenen Strom liegt.

Außerdem ist speziell für kleinere Photovoltaikanlagen, die zwischen Januar 2009 und März 2012 in Betrieb gegangen sind, im Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) ein finanzieller Anreiz für den Eigenverbrauch vorgesehen (Eigenverbrauchsvergütung).

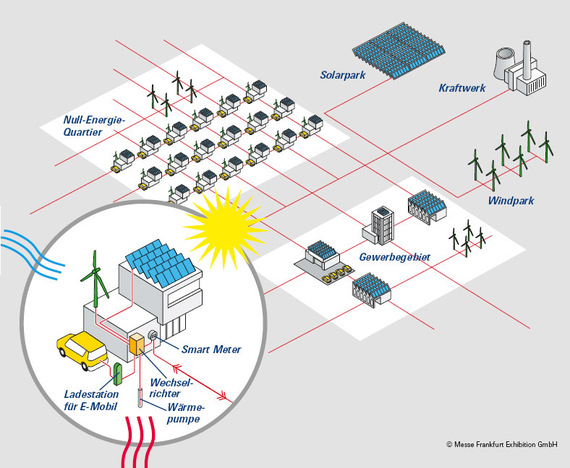

![2014-03-12-smart_grid_2.jpg]()

Photovoltaik- und Windenergieanlagen haben einen Nachteil: Sie erzeugen nur dann Strom, wenn die Sonne scheint oder der Wind bläst. Diese Zeiten decken sich aber nicht unbedingt mit denen, in denen die elektrische Energie benötigt wird. Daher kann nicht immer der komplette selbsterzeugte Strom direkt verbraucht beziehungsweise der Bedarf gedeckt werden. Um den Eigenverbrauch bei solchen Anlagen zu erhöhen und den Autarkiegrad bei der Energieversorgung zu steigern, ist also eine Speicherung der elektrischen Energie notwendig.

Effiziente Speichermöglichkeiten für elektrische Energie

Elektrische Energie zu speichern, ist mit unterschiedlichen Methoden möglich. Im großtechnischen Maßstab ist eine Speicherung elektrischer Energie vor allem notwendig, um die Netzstabilität zu gewährleisten. Hierfür kommen beispielsweise Pumpspeicherkraftwerke zum Einsatz, bei denen die elektrische Energie eingesetzt wird, um Wasser in ein höher gelegenes Speicherbecken zu pumpen.

Wird elektrische Energie benötigt, strömt das Wasser aus dem Speicherbecken und treibt Turbinen an, die dadurch wiederum elektrische Energie erzeugen. Auch die Speicherung der Energie in Form von Schwungrädern oder Druckluftspeichern sind Möglichkeiten, die zur Netzstabilität beitragen. Aktuelle Feldversuche untersuchen die Herstellung von Wasserstoff oder Methan, das gespeichert oder ins Erdgasnetz eingespeist werden kann. Mit solchen Power-to-Gas-Anlagen kann bei der Umwandlung in Blockheizkraftwerken gleichzeitig Wärme zum Heizen erzeugt werden (Kraft-Wärme-Kopplung).

Für den Gebäudebereich setzt man überwiegend auf Akkumulatoren, die die elektrische Energie durch einen elektrochemischen Prozess speichern. Die älteste Form des Akkumulators - der Blei-Säure-Akkumulator - wurde bereits Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelt. Seit etwa 20 Jahren steht mit dem Lithium-Ionen-Akkumulator ein elektrochemisches Speichermedium zur Verfügung, das verschiedene Vorteile im Vergleich zu Blei-Säure-Akkumulatoren hat, wie die höher erreichbare Energiedichte sowie die geringere Selbstentladungsrate.

Lithium-Ionen-Akkumulatoren sind in Mobiltelefonen und Laptops weit verbreitet und entsprechend erprobt. Auch für den Ausbau der Elektromobilität spielt der Einsatz dieses Speichermediums eine entscheidende Rolle. Daneben sind im Gebäudebereich auch Systeme gefragt, die elektrischen Strom in Wärme speichern. Wenn die Heizungsanlage beispielsweise mit einer Wärmepumpe arbeitet, kann die elektrische Energie aus Solar- oder Windkraft verwendet werden, um sie in Form von warmem Wasser zu speichern.

Batteriespeicher mit intelligentem Energiemanagement

Auf Basis der Batterietechnologie sind inzwischen neben Lösungen für größere Quartiere und Gewerbeeinheiten auch solche für kleinere Gewerbebetriebe und sogar für Ein-Familien-Häuser erhältlich. Die Speicherleistung kann vom einstelligen Kilowatt- bis zum Megawattbereich variieren. Davon hängt natürlich auch die Größe des Energiespeichers ab, für eine kleine Gewerbeeinheit ist sie etwa vergleichbar mit einem herkömmlichen Kühlschrank. Die geeignete Speichergröße wird unter anderem aufbauend aus Lastprofilen, Kosten-Nutzen-Analysen und Strompreisen ermittelt.

Eine intelligente Steuerung - ein so genanntes Energiemanagementsystem - sorgt dafür, dass mit dem selbst erzeugten Strom zunächst der aktuelle Bedarf gedeckt wird. Überschüssige elektrische Energie lädt dabei den Speicher auf. Erst wenn dieser vollständig geladen ist, speist das Energiemanagementsystem die weitere überschüssige Energie in das Versorgungsnetz ein. Beispielsweise nachts, wenn die Photovoltaikanlage keinen Strom erzeugen kann, versorgt der Energiespeicher die elektrischen Verbraucher.

Erst wenn der Energiespeicher erschöpft ist, muss Energie aus dem Versorgungsnetz bezogen werden. Energiespeicher haben, wenn sich flächendeckend variable Strompreise durchsetzen, noch einen Vorteil: Durch das Laden eines Stromspeichers in lastschwacher Zeit und das Entladen bei Spitzenbedarf verringern sie den Strombezug in Zeiten hoher Strompreise.

Außerdem ist speziell für kleinere Photovoltaikanlagen, die zwischen Januar 2009 und März 2012 in Betrieb gegangen sind, im Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) ein finanzieller Anreiz für den Eigenverbrauch vorgesehen (Eigenverbrauchsvergütung).

Photovoltaik- und Windenergieanlagen haben einen Nachteil: Sie erzeugen nur dann Strom, wenn die Sonne scheint oder der Wind bläst. Diese Zeiten decken sich aber nicht unbedingt mit denen, in denen die elektrische Energie benötigt wird. Daher kann nicht immer der komplette selbsterzeugte Strom direkt verbraucht beziehungsweise der Bedarf gedeckt werden. Um den Eigenverbrauch bei solchen Anlagen zu erhöhen und den Autarkiegrad bei der Energieversorgung zu steigern, ist also eine Speicherung der elektrischen Energie notwendig.

Effiziente Speichermöglichkeiten für elektrische Energie

Elektrische Energie zu speichern, ist mit unterschiedlichen Methoden möglich. Im großtechnischen Maßstab ist eine Speicherung elektrischer Energie vor allem notwendig, um die Netzstabilität zu gewährleisten. Hierfür kommen beispielsweise Pumpspeicherkraftwerke zum Einsatz, bei denen die elektrische Energie eingesetzt wird, um Wasser in ein höher gelegenes Speicherbecken zu pumpen.

Wird elektrische Energie benötigt, strömt das Wasser aus dem Speicherbecken und treibt Turbinen an, die dadurch wiederum elektrische Energie erzeugen. Auch die Speicherung der Energie in Form von Schwungrädern oder Druckluftspeichern sind Möglichkeiten, die zur Netzstabilität beitragen. Aktuelle Feldversuche untersuchen die Herstellung von Wasserstoff oder Methan, das gespeichert oder ins Erdgasnetz eingespeist werden kann. Mit solchen Power-to-Gas-Anlagen kann bei der Umwandlung in Blockheizkraftwerken gleichzeitig Wärme zum Heizen erzeugt werden (Kraft-Wärme-Kopplung).

Für den Gebäudebereich setzt man überwiegend auf Akkumulatoren, die die elektrische Energie durch einen elektrochemischen Prozess speichern. Die älteste Form des Akkumulators - der Blei-Säure-Akkumulator - wurde bereits Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelt. Seit etwa 20 Jahren steht mit dem Lithium-Ionen-Akkumulator ein elektrochemisches Speichermedium zur Verfügung, das verschiedene Vorteile im Vergleich zu Blei-Säure-Akkumulatoren hat, wie die höher erreichbare Energiedichte sowie die geringere Selbstentladungsrate.

Lithium-Ionen-Akkumulatoren sind in Mobiltelefonen und Laptops weit verbreitet und entsprechend erprobt. Auch für den Ausbau der Elektromobilität spielt der Einsatz dieses Speichermediums eine entscheidende Rolle. Daneben sind im Gebäudebereich auch Systeme gefragt, die elektrischen Strom in Wärme speichern. Wenn die Heizungsanlage beispielsweise mit einer Wärmepumpe arbeitet, kann die elektrische Energie aus Solar- oder Windkraft verwendet werden, um sie in Form von warmem Wasser zu speichern.

Batteriespeicher mit intelligentem Energiemanagement

Auf Basis der Batterietechnologie sind inzwischen neben Lösungen für größere Quartiere und Gewerbeeinheiten auch solche für kleinere Gewerbebetriebe und sogar für Ein-Familien-Häuser erhältlich. Die Speicherleistung kann vom einstelligen Kilowatt- bis zum Megawattbereich variieren. Davon hängt natürlich auch die Größe des Energiespeichers ab, für eine kleine Gewerbeeinheit ist sie etwa vergleichbar mit einem herkömmlichen Kühlschrank. Die geeignete Speichergröße wird unter anderem aufbauend aus Lastprofilen, Kosten-Nutzen-Analysen und Strompreisen ermittelt.

Eine intelligente Steuerung - ein so genanntes Energiemanagementsystem - sorgt dafür, dass mit dem selbst erzeugten Strom zunächst der aktuelle Bedarf gedeckt wird. Überschüssige elektrische Energie lädt dabei den Speicher auf. Erst wenn dieser vollständig geladen ist, speist das Energiemanagementsystem die weitere überschüssige Energie in das Versorgungsnetz ein. Beispielsweise nachts, wenn die Photovoltaikanlage keinen Strom erzeugen kann, versorgt der Energiespeicher die elektrischen Verbraucher.

Erst wenn der Energiespeicher erschöpft ist, muss Energie aus dem Versorgungsnetz bezogen werden. Energiespeicher haben, wenn sich flächendeckend variable Strompreise durchsetzen, noch einen Vorteil: Durch das Laden eines Stromspeichers in lastschwacher Zeit und das Entladen bei Spitzenbedarf verringern sie den Strombezug in Zeiten hoher Strompreise.